Mobilisations en 1934.

CC BY SA

Un an plus tard, le 14 juillet 1935, une manifestation d’envergure (le chiffre de 500 000 personnes a été avancé) s’étirait entre Bastille, République et Nation. Les partis de gauche faisaient le « serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine ».

Le Front populaire dépassé par sa gauche

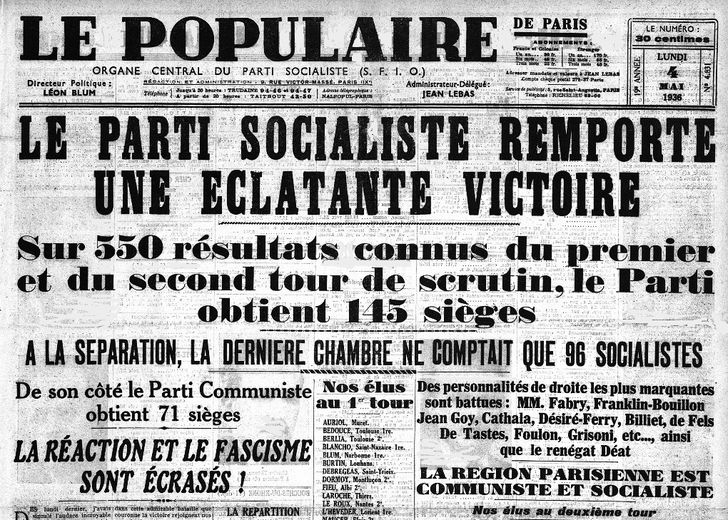

Le journal Le populaire, soutien du parti socialiste, salue la victoire, la SFIO passant devant les radicaux, au lendemain des législatives de 1936.

Aux législatives de 1936, le Front populaire l’emporte après un premier tour indécis : 57 % au second tour le 3 mai. La SFIO dépasse les radicaux. Elle tient le haut du pavé avec 149 députés, suivie du Parti radical avec 115 sièges et le PC 72. Le programme, outre la dissolution des ligues, prévoit la réduction de la semaine de travail sans perte de salaire, la création d’un fonds national de chômage, le droit à la retraite…

Les grèves se multiplient partout en France.

CC BY SA

Le président Lebrun ne désigne un gouvernement qu’un mois plus tard, le 4 juin. Le peuple, qui veut battre le fer tant qu’il est chaud, a eu le temps de faire monter les enchères. Le Front populaire est dépassé par sa gauche : les grèves se répandent comme une traînée de poudre. Les accords de Matignon, le 8 juin, entérinent la loi sur les 40 heures et les congés payés.

Le 14 juillet 1936, manifestation en présence de Thérèse et Léon Blum (en haut à gauche), Maurice Thorez, Roger Salengro, Maurice Violette et Pierre Cot.

Le 14 juillet, la gauche unie célèbre la victoire autour de Léon Blum, Maurice Thorez, Roger Salengro, Maurice Violette et Pierre Cot (photo ci-dessus). L’aventure en commun durera deux ans. Elle s’arrête en avril 1938, sur fond de dissensions internes et de crise financière liée au plan d’armement.

Alors, oui ou non, Blum se retournerait-il dans sa tombe du cimetière de Jouy-en-Josas ? Le Front populaire de 1936 était bien une « une alliance électorale » tout autant que le Nouveau Front populaire de 2024, entre des partis qui ne s’étaient jusqu’alors pas épargnés. « La situation est comparable », insiste l’historien audois Rémy Pech. « Les communistes traitaient les socialistes de sociaux-traîtres, de sociaux-fascistes. C’était la guerre. »

Il verrait bien tout de même une différence avec 2024 : « La gauche est obligée de faire un Front populaire d’urgence alors que celui de 1936 avait maturé pendant deux ans, avec des comités qui n’étaient pas automatiquement affiliés aux partis politiques. Macron a peut-être précipité les choses par peur que la mayonnaise prenne à gauche si on lui en laissait le temps ».

L’arrière-petit-fils de Léon Blum répond

Autre distinguo : l’extrême gauche des années 30 pèse bien moins qu’aujourd’hui. Et Blum, figure tutélaire, avait un profil plus consensuel que le Lider Maximo Mélenchon. L’un mettait de l’huile dans les rouages, l’autre la met sur le feu.

Reste la peau de banane laissée au sol par Emmanuel Macron : « l’antisémitisme » qu’LFI ne voudrait « pas condamner ». Blum se retournerait dans sa tombe parce que juif… En un temps où Charles Maurras le comparait à « un détritus humain » qu’il faudrait éliminer « avec un couteau de cuisine ».

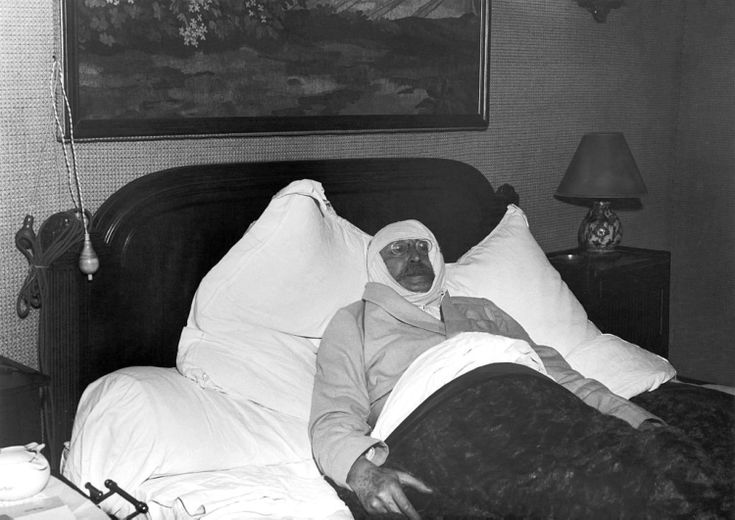

Léon Blum après l’agression dont il a été victime le 13 février 1936.

CC BY SA

Léon Blum visé en tant que juif

Le 13 février 36, en rentrant chez lui sur l’île Saint-Louis, à Paris, la voiture de Léon Blum est arrêtée dans un bouchon. Des membres de l’Action française le reconnaissent et veulent le lyncher. Il est sauvé par des ouvriers, mais il est blessé à la tête et au cou.

Le soir même, le Conseil des ministres décide de dissoudre les mouvements d’extrême droite. Trois mois plus tard, Blum devient chef du gouvernement du Front populaire : « La bande juive est arrivée à capter une partie de la classe ouvrière », se désole le journal L’Action française le 5 juin 1936, au lendemain de la nomination de Blum. Le titre de Une est abject : « La France sous le juif ».

Le titre abject du journal L’Action française au lendemain de la désignation du gouvernement Blum.

« La mémoire de Léon Blum, juif, victime de tant d’injures et d’agressions antisémites, est invoquée pour disqualifier cet accord de Nouveau Front populaire, au prétexte du supposé antisémitisme de la France Insoumise », avance l’arrière-petit-fils de Léon Blum, Antoine Malamoud, dans un blog diffusé par Mediapart.

« Que LFI ait multiplié les déclarations imprudentes ou hasardeuses doit être critiqué, condamné », précise Antoine Malamoud. Mais à ses yeux, « c’est au cœur de la pensée de l’extrême droite que l’antisémitisme est structurellement présent, quel qu’en soit le camouflage ».

Affrontements entre ligues d’extrême droite et forces de l’ordre le 6 février 1934.

CC BY SA

A Paris, l’émeute du 6 février 1934

Les ligues d’extrême droite (Union nationale des combattants, Action française, Jeunesse patriote et Croix-de-Feu) manifestent le 6 février 1934 contre le ministère Daladier, à la suite de l’affaire Stavisky et de la mutation du préfet de police de Paris Jean Chiappe.

Réputé proche de l’Action française, il vient d’être écarté par le gouvernement Daladier. Pour l’anecdote, Jean Chiappe avait un frère, Ange, de sinistre mémoire préfet du Gard entre 1940 et 1944, fusillé devant les arènes de Nîmes en 1945 pour faits de collaboration.

Édouard Herriot (parti radical), Léon Blum (SFIO) et Marcel Cachin (PCF), caricaturés dans une affiche anticommuniste du centre de propagande des républicains nationaux.

CC BY SA

Dans la région, en 1936, les scores du Front pop’

Le Front populaire, dans la région, n’affole pas les compteurs en 1936. « Par le nombre de suffrages qu’elle a reçus, la gauche semble avoir un peu régressé par rapport à 1932 », note l’historienne Marianne Caron dans sa thèse “Le Front populaire dans le Bas-Languedoc et le Roussillon”.

« Les Radicaux, dans le Midi, se positionnent comme le parti de l’ordre, ils vont chercher un électorat conservateur », explique l’historien Fabien Nicolas. Les radicaux ne se jettent pas dans les bras des socialistes, encore moins des communistes. Le contexte de « compétition acharnée rend le cartel électoral Front populaire impossible à Béziers, citadelle du radicalisme ». Le maire de Béziers, Auguste Albertini, est réélu au premier tour député en 36, face à un socialiste. Dans les trois circonscriptions du Biterrois, « aucun candidat ne se réclame de partis de droite ou de droite extrême pourtant actifs dans l’Hérault, seuls des candidats membres des partis appartenant au cartel électoral du Front populaire s’affrontent », précise Fabien Nicolas. Les temps ont bien changé.

Tous les députés du Languedoc et du Roussillon élus en 1936 sont classés à gauche, à l’exception de deux des trois députés de la catholique et conservatrice Lozère. Dans l’Hérault, une légère subtilité : le maire de Montpellier, Paul Boulet, n’est pas classé à gauche mais gère sa mairie avec la SFIO. Dans le Gard, deux députés communistes font, pour la première fois dans la région, leur entrée au parlement.

Si l’élection n’a pas fédéré le Front populaire en Languedoc, par contre, l’effervescence publique a été considérable. « Des scènes de liesses ont ponctué l’issue de l’élection », précise le politologue Emmanuel Négrier. « C’est peut-être aussi ce qu’il y a de commun entre 1936 et 2024 : l’union a longtemps été regardée avec suspicion par les appareils mais elle est demandée avec insistance par l’électorat. »

« À l’annonce des résultats des élections au soir du 3 mai 1936, la foule descend dans la rue pour manifester sa joie », rappelle Marianne Caron. Mais les rassemblements massifs sont à venir, à partir du 14 juin. « Foules immenses, fanfares jouant l’Internationale et la Marseillaise, forêts de drapeaux, bals populaires » sont au menu. Plus de 10 000 personnes manifestent à Nîmes, 15 000 à Perpignan, 7 000 à Narbonne, 3 000 à Carcassonne, 2 000 à Beaucaire. Les manifestations avaient un peu tardé. Les premières grèves aussi. Elles sont déclenchées « avec un net retard » par rapport à Paris.

La progression des idées communistes inquiète les socialistes. Pour les radicaux, c’est le début de la fin. Ils perdent le leadership national au profit de la SFIO. La Seconde guerre mondiale les enterre. « Les responsables des maquis et des comités départementaux de libération étaient socialistes ou communistes, la lessive a été faite à la Libération », résume Rémy Pech. De nombreux radicaux, à l’instar de l’un de leurs chefs de file, l’Audois Albert Sarraut, ont voté les pleins pouvoirs à Pétain.

Source link : https://www.midilibre.fr/2024/06/22/front-populaire-leon-blum-sest-il-oui-ou-non-retourne-dans-sa-tombe-comme-laffirme-emmanuel-macron-12021931.php

Author :

Publish date : 2024-06-22 09:28:00

Copyright for syndicated content belongs to the linked Source.